MCP连接Agent:AI时代的TCP/IP

MCP

介绍

2023年,生成式AI爆发。2024年,智能体(Agent)接棒成为AI新焦点。2025年,智能体似乎已经要开始爆发了。目前的智能体更像一个“单机App”:彼此不了解、无法通信,更不能协作。类似互联网早期,只有单机计算机,没有TCP/IP协议,没有Web,信息流无法跨越“终端孤岛”。

智能体通信:Agent-to-Agent通信协议(A2A),以及更通用的智能体多边通信协议(Multi-agent Communication Protocol,MCP),为所有智能体建立一套“公共语言”和“通信规则”。

任务

MCP 和 A2A 协议的目标不是让智能体会发消息,而是建立一套智能体间 “可协作、可组合、可演化”的通用语言与行为约定。

发现与注册(Discovery & Registry)

谁可协作的Agent?提供什么能力?接口?权限?当前在线吗?处于什么状态?

类似互联网的 DNS + 服务注册中心。通过它,Agent 知道去哪儿找“队友”。

注册智能体→ 告知它能干什么、如何接入

检索智能体→ 快速查找匹配任务的最佳Agent

按需组合智能体→ 类似调用微服务API,但更加语义驱动

你可以用自然语言说“找个懂欧盟GDPR的法律Agent”,平台就能帮你找到。

构建Agent浏览器,哪些Agent正在运行?最近活跃的是谁?

哪些Agent正在协作?组成了什么“工作组”?

用户也可以“收藏”、“关注”Agent,未来甚至可能出现“智能体社交图谱”。

Agent 不再是无名助手,而是“有身份、有履历、有服务历史”的智能体个体。

身份与信任(Authentication & Trust)

确定你是“你”?智能体有没有权限执行这个任务?如何记录、验证、甚至追溯它的行为?

类似TLS、OAuth 到 Web3 的 DID / ZKP 演化路径的“智能体版本”。

当Agent真正开始接触金钱、隐私、合约,它们必须“可信”。就必须构建一个基于身份的信任系统:是否需要Agent身份注册(类似DID)?

是否需要零知识证明来验证某个Agent的知识或执行历史?

是否存在“智能体信用体系”,或Agent版区块链记录?

在没有信任机制的世界,Agent只能跑在沙箱里;一旦解决信任,它们就可以真正接触现实世界。

意图表达(Intention Declaration)

要做一件事,怎么表达清楚?需要另一个Agent协助完成一个子任务,怎么打包请求?

类似 HTTP的 POST,“任务计划 + 语义接口”的组合,常用结构包括:plan DSL(计划语言);JSON-Like 意图协议(LangGraph、AutoGen 的风格);Chain-of-Thought 显式结构。

任务协商与能力匹配(Negotiation & Capability Matching)

不是所有Agent都能处理所有请求,智能体需要“筛选”合作伙伴:能不能做?愿不愿做?要不要收费?是否需要继续拆解为子任务再外包?属于“函数签名”+“上下文理解”+“成本博弈”的复合过程。

Agent网络的治理。就像互联网有Nginx、API Gateway、Service Mesh,AgentNet也需要:请求调度与负载均衡;访问权限管理、数据隔离;Agent间通信路由和失败回退机制;性能指标采集与链路追踪。在没有中间件的今天,多Agent协作只能靠“硬Prompt” + 人工审核,未来则将趋于模块化、工程化、自动化。

状态共享与反馈回传(State & Result Sharing)

任务完成后,结果要能“接力”给上游Agent或调度系统。即:输出结构化内容;报告中间状态/ 异常处理;支持流水线任务结构。这就是为什么现在很多Agent框架(LangGraph、CrewAI等)强调workflow DAG、状态机、或消息中间件。

范式

从单任务执行→ 跨Agent协作

目前的智能体架构中,一个Agent要完成复杂任务,必须自己包办一切。而在协议驱动的Agent网络中:任务可以被拆解,分发给其他更擅长的Agent;Agent本身甚至可以是“任务路由器”,专责调度、反馈、聚合。

就像微服务架构替代了大单体程序,一个“Task-Oriented Agent Network(任务驱动的智能体网络)”将替代胖大的全能Agent。

从AI能力聚合 → AI能力编排

目前Agent的“多工具”支持,靠的是插件、函数调用、Prompt拼接。

未来的Agent之间将通过MCP协议自然协作,不需要每个Agent集成全部能力,而是:一个具备记忆/知识的Agent可以作为知识中台;一个视觉分析Agent接收图像,转给文本Agent做解读;一个法律顾问Agent可以协作财务Agent、翻译Agent、写作Agent,一起搞定一份完整标书,逼近“Agent as Service”的云原生智能形态。

从人类调度→ Agent自治编排

最具突破性的跃迁是Agent之间开始“自组织”完成任务。任务从用户出发,只指定目标或高阶意图;Agent调度Agent,生成链式合作结构;有的负责搜索,有的负责判断,有的负责写报告;所有人类要做的,只是检查最终结果是否合理。这就像是你发一条“写份行业研究报告”,然后后台几十个Agent各司其职,自动完成它,最后一个“汇报Agent”将结果发回给你。这才是“Agent互联网”的真正爆发点。

注意:协议不是配件,而是范式发动机。就像TCP/IP定义了“设备如何成为网络节点”,MCP/A2A协议将定义“Agent如何成为生态成员”。MCP 并不是一个“用不用都无所谓”的外挂模块,而是“可组合智能体系统”所依赖的血液循环系统。如果没有它,每个Agent就是信息孤岛、技能孤岛、协作孤岛。一旦这种协议体系成熟,智能体网络将不只是变多、变强,而是变成一个可以自我组织、进化和扩张的全新生态系统。

现状

海外阵营:A2A / MCP 双轨并行,生态成型中

2024年底,谷歌联合多家全球科技巨头发布了开放协议 Agent2Agent(A2A),目标明确:让不同厂商、不同平台构建的智能体彼此通信、互操作、协作完成任务。A2A 是一个更偏底层的“Agent通信协议栈”,专注解决 Agent “说话”和“理解”彼此的问题。它得到了以下企业的加入或支持:Atlassian、Box、Cohere、Intuit、MongoDB、PayPal、Salesforce、SAP、Workday 等; LangChain、ServiceNow、UKG 等智能体/企业服务平台。

协议的核心理念是:智能体不应该局限在某个平台内部,而应像网页一样,跨系统自由交互。

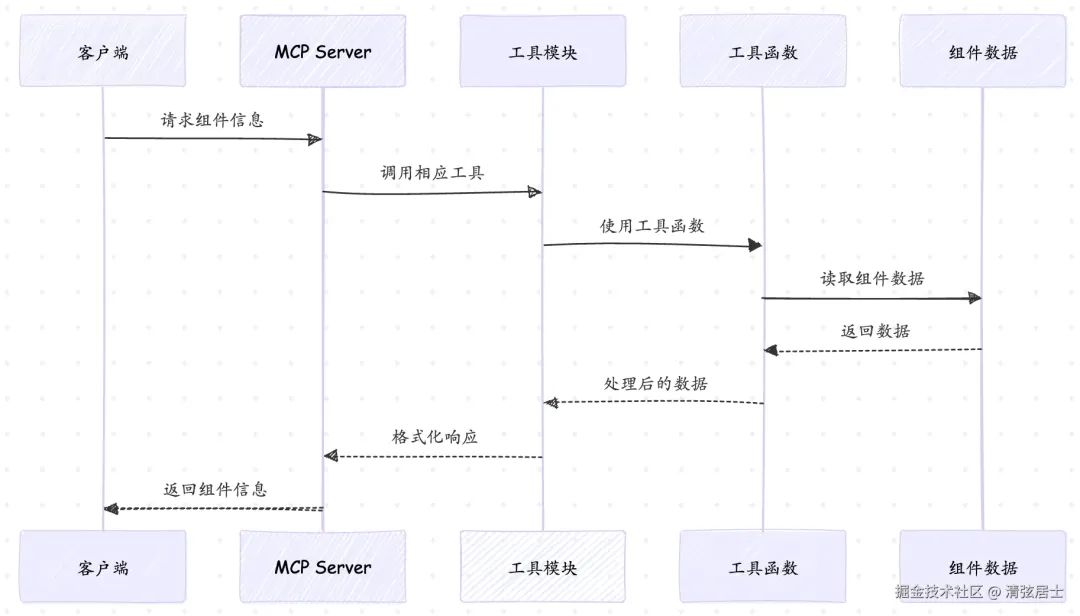

Anthropic主推的MCP协议(Multi-agent Communication Protocol)更多聚焦于:智能体如何调用外部工具、插件、服务;多智能体之间如何基于任务和角色分工协作;构建“协同工作流”而非简单通信通道。

A2A偏向通信协议栈,MCP偏向协作协议层——两者正在形成互补共振的态势。

国内赛道:阿里、腾讯、百度、字节跳动集体押注“智能体基础设施”

2025年4月9日,阿里云百炼推出 全生命周期MCP服务。借助该服务,用户无需运维、无需部署,5分钟内就可搭建一个MCP智能体。该服务集成了高德、无影、Fetch、Notion等 50+ MCP服务,功能打通 + 实战可用。

2025年4月14日,腾讯云宣布其大模型知识引擎支持 MCP 协议。发布“AI开发套件”,让开发者快速构建可被调度的业务型Agent。支持自定义或平台精选 MCP 插件调用,降低Agent构建门槛。可以看出,腾讯押注的是“企业智能体中台”这个方向。

2025年3月21日,百度地图宣布核心API 全面兼容MCP协议,为智能体提供位置信息能力。并且,企其将在2025年4月25日Create开发者大会 上发布 MCP插件市场——MCPstore。

如何参与

现在用LangChain、AutoGen、MetaGPT,手工拼流程、调Agent节点、组合任务逻辑。但平台化趋势正在“封装”这些能力为低代码模块。

智能体(Agent)作为基础计算单位正在重新定义AI系统的构建方式:每个Agent可以自主理解任务、分配子任务、调用他人;多个Agent可以组成“数字团队”,完成复杂业务流程;Agent之间不依赖人类Prompt,而是依赖意图协议 + 协作标准 + 状态共享机制。

从Prompt工匠 → 意图架构师,从Agent使用者→Agent组织者,从工具工程师 → Agent发布者

· 工程类岗位:从模型调度者 → 智能体系统工程师

当前技能:会用LangChain/AutoGen/MetaGPT等框架;会部署模型、调API、拼接Prompt链条

建议: 学习Agent框架底层原理(LangGraph 状态机式Agent流、CrewAI DAG编排等);了解MCP/A2A协议结构:智能体如何表达能力、声明身份、协同任务;能将自己的工具服务,注册为Agent能力节点,接入更大的Agent网络;熟悉平台层(如阿里云百炼、字节跳动的Agent TARS、OpenAgents)上的Agent构建规范与接口设计。

最终目标角色:→ Agent基础设施构建者 / 多Agent编排开发者 / Agent API工程师。

· 项目运营 & 实施类人员:从AI使用者 → 智能体协作设计师

当前技能:能调工具 / 插件 / Prompt完成自动化任务;能用开源框架搭建基本的流程Agent

建议:学习如何将人类业务需求 → 拆分成多Agent意图+角色;熟练掌握现有Agent平台搭建能力(MCP平台、AutoGen Studio等);能用MCP生态的插件/服务完成工具组合和协同调用;建立任务流程图(DAG)、角色行为树(行为蓝图),承担“业务逻辑→Agent任务结构”翻译器角色。

最终目标角色:→ 智能体交互设计师 / 协作系统规划师 / 业务型Agent产品经理。

· 产品与创业方向:从AI功能堆砌者 → 智能体生态构建者

当前技能:熟悉AI产品逻辑与业务场景匹配;能组合模型、工具、工作流做“效率型产品”。

转型路径建议: 学会构建“服务化Agent”——每个Agent都具备独立声明、注册、协作能力;参与制定“智能体之间如何沟通”的规则和标准(如意图协议、任务模板语言等);将企业已有知识库、工具、系统逐步改造成“Agent可调用能力”;搭建私域Agent网络(公司专属Agent生态),通过协议标准“绑定”未来潜在扩展能力。

最终目标角色:→ 智能体平台化产品负责人 / Agent生态设计者 / 私域智能体网络构建者。

相同核心:你需要从用AI → 构AI → 组织AI。

参考:

更多推荐

已为社区贡献1条内容

已为社区贡献1条内容

所有评论(0)