万物互联所必需的泛在物联网建设需要多少钱?成本低到不可想象

物联网和互联网的概念都是在上世纪后期差不多时间出现的,距今也就二三十年的时间,但两者发展现状却大相径庭。互联网的发展非常迅速,从互联网到移动互联网,诞生了一大批世界级的巨无霸公司,如Cisco、Qualcomm、Google、Facebook、华为等,人们的生活因此更加丰富多彩。而物联网的发展就逊色多了。几乎没有成功的大规模物联网应用案例,大多数都是小规模的个人或者局部应用;行业的需求虽然看起来非

物联网和互联网的概念都是在上世纪后期差不多时间出现的,距今也就二三十年的时间,但两者发展现状却大相径庭。

互联网的发展非常迅速,从互联网到移动互联网,诞生了一大批世界级的巨无霸公司,如Cisco、Qualcomm、Google、Facebook、华为等,人们的生活因此更加丰富多彩。

而物联网的发展就逊色多了。几乎没有成功的大规模物联网应用案例,大多数都是小规模的个人或者局部应用;行业的需求虽然看起来非常多,但市场上的物联网项目却少得可怜,其中还有不少是政府补贴类的项目,真正市场化的项目非常少……

这些事实都表明物联网行业发展还处于比较早期的阶段,主要特征就是未满足的需求远远超过了已经可以满足的需求。这一方面表明物联网行业巨大的潜力,另一方面说明物联网行业还存在很多未解决的问题,导致庞大的需求被压抑着,否则不会出现这种现象。

物联网的市场容量理应比互联网的还要大,因为前者连接的是物和物、人和物,后者只是连接人和人,显然前者的连接数量要比后者的大得多。但差不多的发展时间,互联网的繁荣程度却是远超物联网,可以称得上是冰火两重天!我们不禁要问这是什么原因造成的呢?

千米电子早在2014年下半年就开始思考这个问题。我们并没有局限在物联网的现状中,而是跳出这个现状,思考物联网要想爆发,需要具备哪些条件? 如果现在不具备,我们能否实现他们?实现成本是否可负担、可持续? 后来我们发现这种思维方式和Elon MUSK所描述的非常相似。因此,我们借用Elon MUSK的观点来帮助我们更好地分析。

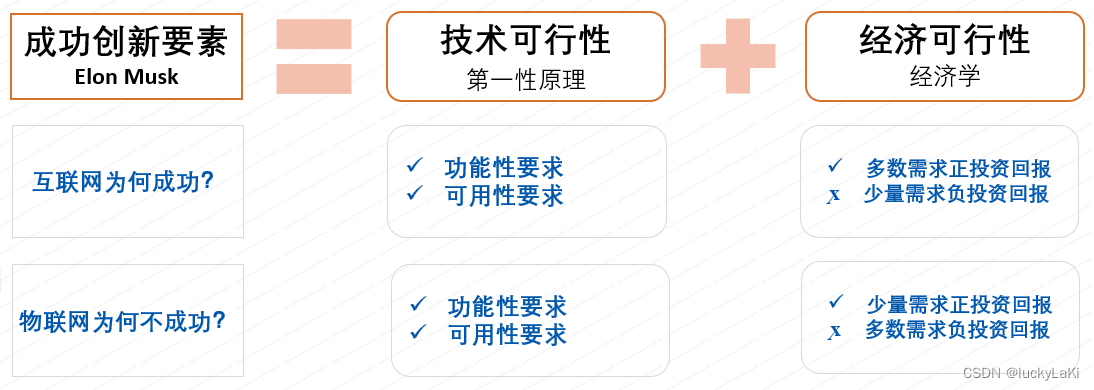

Elon MUSK认为成功的创新需要满足两个要素,一是技术可行性,可以借用物理学的第一性原理,简单来说就是透过现象看本质,而不是去从已经存在的事物中去类比、归纳,然后从本质出发找出最基本的元素,发现最佳的解决方法和路径。

那么,物联网要想获得爆发,实现万物互联, 其第一性原理是什么?亦即需要满足哪些最基本的条件呢?我们知道,物联网是网络的一种,其价值会随着网络规模的扩大而增大,这就是所谓的“网络效应”,一张覆盖广泛的物联网络是实现网络效应的必要前提,有人把它叫做泛在物联网(Ubiquitous IoT Network),换句话说,万物互联的前提就是要建设泛在物联网,因此如何建成泛在物联网就成为了问题的关键!

实际上,从功能实现的角度,现有的技术完全可以满足几乎所有的物联网应用需求,但问题的关键在于物联网大多数应用的产出价值并不高,远小于连接人与人的互联网的产出价值,因此,物联网行业对于成本的要求更加苛刻,但遗憾的是现有的技术无法实现低产出下更低的投资成本,也就是无法实现正向的投资回报,造成的后果就是大量的需求被压抑。这也是物联网的发展远远落后于互联网发展的主要原因。 那么,**这就牵涉到Elon说的第二个创新成功的关键,就是要遵循经济学的原理, 考察经济可行性,换句话说,就是投资回报是否为正。**我们可以从这一点出发来完美地解释物联网和互联网的巨大的发展差异:同样的技术,都能够满足各自的功能需求,由于互联网应用的价值更高,高于互联网的投资成本, 能够产生正的投资回报,所以互联网的发展就非常迅速;但这样的成本相对于很多物联网应用的价值来说,依然过高,导致无法产生正投资回报,自然很难得到大发展。所以市场上也出现了一些从现有技术改良而来的无线技术,如LoRa、NB-IoT、ZigBee、BLE等,他们都或多或少地降低了部分物联应用的成本,使得他们能够有正的投资回报,从而让他们得到一定的发展,但这些技术都只是现有技术的改良,现实的发展也表明他们也只能让少量的物联网应用具有正投资回报,这对于囊括万物的泛在物联网来说是远远不够的,需要找到一种技术或者技术组合。

那么,**问题的关键演绎到有没有办法实现对所有或者至少大多数物联网应用的正投资回报的技术或技术组合。**这是我们进行深入分析的前提,如何才能实现这个目标呢?

投资回报计算公式的分子是投资收益,分母是投资成本, 这表明投资收益越大,投资成本越低, 投资回报就越高。

物联网的投资成本主要包含网络成本、终端成本,它们当然越低越好。

对于网络成本来说,网关能够覆盖的范围越广,大范围覆盖所需要的网关越少,成本越低,因此,需要无线技术通讯距离足够大。从这一点来考察,如蓝牙、ZigBee等短距离技术就不适合建设物联网泛在网。

对于终端成本来说,主要包含硬件成本、部署成本、使用成本和维护成本等。硬件成本等可以通过提高集成度、规模化生产等原因降到足够低的程度,实际更大的成本取决于跟部署成本、使用成本和维护成本,他们都跟功耗有着莫大的关系,功耗越低,这些成本越低,最理想的是能够做到无源或者低容量电池终身续航。LoRa等低功耗广域网(Low Power Wide Area Network,LPWAN)技术在部分应用中如表计类应用功耗算低了,但这是在大量时间休眠的情况下的低功耗,这种工作模式只适合很少一部分应用;对于响应速度要求比较高的应用来说功耗就很高了——这类应用才是物联网应用的主流——所以LoRa等LPWAN对应用的普适性不好,对于很多物联网应用来说终端成本比较高。

物联网的投资收益其实就是网络能够产生的收益,这跟网络能否接入足够多的终端有关,能够接入的应用种类越多、数量越多,网络的收益就会越多,换句话来说,就是网络的适应性要广、容量要大,关键在于网络吞吐率要大。网络吞吐率跟有效数据速率成正比,跟数据包的大小成反比。而有效速率跟带宽有着直接的关系。很多技术为了降低环境噪声的影响从而提升通讯距离使用了很小的带宽,严重制约了有效的数据速率的提升;而且这些常见的协议开销也比较大,数据包的定义不够灵活,使得数据包也比较大。 带宽小、数据包大, 网络吞吐率就会非常小。如LoRa等LPWAN,带宽非常小,数据包却受限于面面俱到的协议而难以精简,所以,LoRa等网关的单信道每秒能够处理的终端数据包也就二三十个,这样,即使它们一个网关能否覆盖非常大的范围,可却只能允许二三十个终端有效工作,这样的广覆盖所产生的投资收益肯定不高,降低了广覆盖的应用价值。这也可以从在我国已经大规模部署的NB-IoT网络的实际表现看到端倪,NB-IoT网络的超低带宽,让其即使满载也创造不了多大的价值,很难有盈利的希望,这怎么能够持续呢?

从上面的分析也可以看出来,这种技术或者技术组合要能够同时满足广覆盖、低功耗、低时延和高带宽,才能完美地实现一个高投资回报的泛在物联网,其中低功耗和广覆盖是对于物联网成本最重要的两个特性, 低时延和低带宽是对于物联网价值最重要的两个特性,前两者的重要性要优于后两者。LPWAN(包括NB-IoT、LoRa)技术满足前两个特性,因此建网成本低,对于那些不需要后两个特性的物联网应用来说可以做到很低的成本,而这样的应用也是有一些的,如表计类应用,这是为何他们的出现让物联网行业掀起了一个小高潮的原因;但由于LPWAN是牺牲了后两个特性而实现前两者的,对于那些需要后两个特性中的一个或两个的物联网应用来说,要么成本高,要么无法实现,而且这样的应用在物联网应用中占据了主要的份额,这就严重限制了LPWAN的应用前景。

千米电子发明的LaKi技术能够同时实现广覆盖、低功耗和低时延这三大关键特性,这是目前唯一能够做到这一点的无线技术;它还具备比较高的1MHz的带宽,单信道的网络吞吐率高达2000pbs(packets per second)以上, 非常适合用来大规模、低成本、海量接入物联网中低数据速率的应用,从而可以实现良好的正向投资回报。

当然LaKi技术的带宽不够高,无法满足对数据速率要求比较高的物联网应用的要求,但这对建成物联网泛在网毫无影响, 因为我们不要忘了我们已经有一张现成的覆盖广泛的无线网络——移动蜂窝网络。本身物联网中对于数据速率要求高的应用数量比较少,一般来说应用价值也比较高, 能够消化比较高的成本。

这样,新建一张LaKi网络用来低成本海量接入占物联网应用大多数份额的中低速率应用,利用已经广泛存在的移动蜂窝网络接入少部分需要比较高速率的价值比较高的物联网应用,两者的结合基本就覆盖了几乎所有的物联网应用,也就实现了物联网泛在网的建设了。

而新建LaKi网络的成本是很低的。 以6340平方公里的上海为例,LaKi单网关可以轻松覆盖超过一平方公里的区域,因此只需要六千多个网关就可以实现全上海的覆盖;考虑到现实环境的复杂,算上冗余,一万个网关应该可以建设一个覆盖良好的网络。每个网关的硬件成本算作1000块,这样覆盖全上海的LaKi网络基础设施也只需要1000万人民币!这样加上原来已经有的3G、4G、5G移动蜂窝网络,上海的物联网泛在网就已经建成了。而总的硬件成本才1000万元!可见,用LaKi技术来物联网泛在网成本还是非常低的。

万物互联的时代,已经不再遥远了!

更多推荐

已为社区贡献1条内容

已为社区贡献1条内容

所有评论(0)